Hari Ini Laras Faizati, Besok Siapa Lagi?

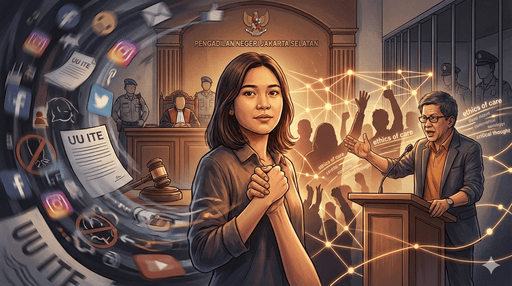

KOPRI.ID - Demokrasi kehilangan maknanya ketika kepedulian diperlakukan sebagai kejahatan. Pernyataan ini terasa semakin relevan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Desember 2025, ketika Rocky Gerung hadir sebagai saksi ahli dan menyampaikan satu tesis penting kritik yang disampaikan oleh perempuan harus dibaca sebagai ethics of care etika kepedulian. Pernyataan tersebut bukan sekadar refleksi filsafat, melainkan kritik tajam terhadap praktik hukum dan kekuasaan yang selama ini kerap menutup telinga terhadap suara perempuan.

Dalam banyak kasus, kritik perempuan sering direduksi sebagai “emosional”. Label ini lalu digunakan untuk mendiskreditkan, membungkam, bahkan mengkriminalisasi. Padahal, justru dari emosi itulah keadilan yang paling konkret lahir. Emosi perempuan bukan lawan rasionalitas, melainkan bentuk rasionalitas lain yang berpihak pada kehidupan, keselamatan, dan kelompok rentan.

Sebagaimana dikutip oleh Kalis Mardiasih melalui akun Instagram @kalis.mardiasih, Rocky Gerung menegaskan bahwa etika kepedulian lahir dari keprihatinan perempuan terhadap berbagai bentuk penindasan yang dilakukan oleh kekuasaan. Kepedulian ini tidak netral, tidak dingin, dan tidak steril dari perasaan. Ia hidup, berdenyut, dan berpijak pada realitas. Inilah keadilan yang tidak berhenti pada perdebatan abstrak, tetapi hadir di luka, ketakutan, dan tubuh manusia.

Ironisnya, keadilan yang hidup inilah yang justru dianggap berbahaya.

Pengalaman Tubuh Perempuan dan Kritik Etis

Ethics of care tidak lahir dari teori kosong, Ia berakar pada misery pengalaman penderitaan yang nyata, terutama penderitaan yang dialami melalui tubuh. Dalam masyarakat patriarkal dan represif, tubuh perempuan kerap menjadi medan paling awal dari kekerasan dan kontrol. Karena itu, kritik perempuan hampir selalu berangkat dari pengalaman yang personal sekaligus politis.

Hal ini tampak jelas dalam kasus Laras Faizati. Ketika Laras menyaksikan video almarhum Affan yang meninggal dunia akibat dilindas kendaraan barakuda, pengalamannya tidak berhenti pada tataran “menonton”. Ada penderitaan tubuh yang ikut ia rasakan, ada rasa ngeri, marah, dan tidak terima atas kekerasan yang dipertontonkan secara brutal oleh negara.

Pengalaman perempuan dalam menyaksikan kekerasan tidak bisa disamakan dengan cara pandang maskulin yang sering kali terlatih untuk menjauhkan diri dari rasa. Perempuan justru kerap diposisikan untuk merasakan dampak kekerasan itu secara lebih dekat. Dari sanalah kritik Laras lahir, dengan bahasa yang ia pilih sendiri.

Kritik tersebut bukan serangan personal, ia adalah seruan etis. Laras tidak hanya berbicara tentang hak almarhum Affan, tetapi juga tentang hak atas rasa aman bagi generasi bangsa berikutnya. Ia mengingatkan bahwa ketika kekerasan negara dinormalisasi hari ini, korban berikutnya hanya tinggal menunggu waktu.

Keprihatinan semacam ini tidak hanya sah, tetapi esensial bagi demokrasi. Mengkriminalisasinya sama dengan mematikan alarm sosial.

Kriminalisasi dan Represi Terhadap Kritik

Alih-alih didengar, kritik Laras berujung pada teror. Unggahannya di media sosial memicu ancaman, doxing, dan penyebaran data pribadi, sebagaimana dilaporkan akun resmi @lbhapik.jakarta. Fenomena ini bukan kasus tunggal. Banyak aktivis yang menghadapi tekanan serupa, termasuk Dolpedro, Rifa Rahnabila, dan Saiful Amin. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pembungkaman kritik bersifat struktural, bukan sekadar personal.

Lebih jauh lagi, kriminalisasi sering difasilitasi melalui instrumen hukum yang seharusnya melindungi warga negara. LBH APIK Jakarta menyoroti penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alat membungkam suara kritis masyarakat sipil, alih-alih menjamin perlindungan hak-hak warga.

Dalam persidangan perdana pada 5 Desember 2025, LBH APIK mendorong publik dan organisasi perempuan untuk terus mengawal proses hukum Laras, memperingatkan bahwa penyalahgunaan UU ITE menjadi salah satu pola represi modern yang berbahaya bagi demokrasi.

Membela Suara, Membela Demokrasi

Kasus ini tidak bisa dibaca sebagai perkara hukum biasa. Ini adalah persoalan serius tentang ruang aman bagi suara perempuan. Ketika kritik berbasis kepedulian dipidanakan, perempuan dipaksa pada pilihan palsu yakni antara diam atau dihancurkan.

Membela Laras Faizati berarti membela hak perempuan untuk berbicara dari pengalaman tubuhnya sendiri. Membela ethics of care berarti membela demokrasi yang berakar pada kemanusiaan, bukan pada kekuasaan yang anti kritik. Negara yang sehat tidak takut pada emosi perempuan justru ia belajar dari kejujuran yang lahir dari empati.

Jika hari ini kepedulian dianggap kriminal, maka besok ketakutan akan menjadi hukum yang tak tertulis dan ketika perempuan dibungkam yang hilang bukan hanya suara perempuan, tetapi nurani publik secara keseluruhan.

Dalam situasi semacam ini, tulisan bukan sekadar ekspresi intelektual atau hiasan wacana. Tulisan adalah alat perjuangan dan bentuk keberpihakan politik. Ia lahir dari keberanian mengambil sikap dan menolak netral di hadapan ketidakadilan. Ketika ruang fisik dipersempit dan suara dibungkam, tulisan menjadi cara perempuan menjaga ingatan, merawat empati, dan menolak lupa.

Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap kritik berbasis kepedulian. Demokrasi tidak tumbuh dari pembungkaman, tetapi dari keberanian mendengar suara yang lahir dari empati dan pengalaman tubuh.

Pastikan Negara menjamin ruang aman bagi perempuan dalam menyampaikan pendapat, baik di ruang fisik maupun digital. Kekerasan berbasis gender termasuk teror daring dan doxing harus diakui sebagai ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Solidaritas bukan pilihan, melainkan keharusan. Hari ini Laras Faizati, besok bisa siapa saja. Sebab, membela kepedulian adalah membela kemanusiaan, dan membela suara perempuan adalah membela masa depan demokrasi.